トランジスタ

ダイオードの次はトランジスタだ。トランジスタは電流を増幅させたり、スイッチングをする半導体である。トランジスタにはバイポーラトランジスタとユニポーラトランジスタが有るのだが、今回はバイポーラトランジスタを考える。

バイポーラトランジスタとは

バイポーラトランジスタ(以後トランジスタと呼ぶ)とは、ダイオードと同様にP型半導体とN型半導体から成る。ダイオードと違うのはN型半導体2つでP型半導体を挟み込む形になっているところだ。これをNPN型トランジスタと言う。

N型でP型を挟み込めばNPNトランジスタだし、P型でN型を挟み込むとPNPトランジスタになる。それぞれで電流の流れる方向が逆になるのだが、今回はNPNトランジスタを考える。

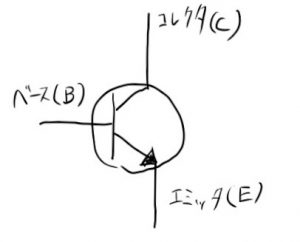

まずトランジスタは記号で書くと下図の通りとなる。3つの端子が有り、それぞれベース、エミッタ、コレクタと言う。記号で書くとB、E、Cとなる。

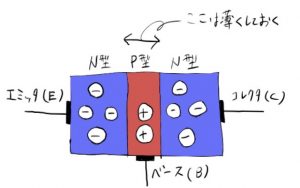

続いて構造を示す。ダイオードと同じようにN型半導体とP型半導体が接合されている。真ん中のP型の部分は十分に薄く作られている。ここで、N型に対しP型は薄くなっているため、N型中にあるマイナス電荷の量と比べると、P型中のプラス電荷の量は極端に少なくなっている。

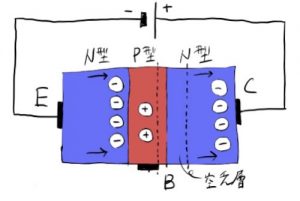

まず、このトランジスタのエミッタ-コレクタ間に電圧を掛けるとどうなるか。下図のようにエミッタ側がマイナス、コレクタ側がプラスとなるように電圧を印加する。 そうするとエミッタ-ベース間はダイオードの初期と同様に境界面の電荷は互いに引き合うが、それ以上は電荷は移動しない。またコレクタ側のマイナス電荷もコレクタ側に引き付けられるため、ベース-コレクタ間にも大きな空乏層ができる。そのため、この状態では電気は流れない。

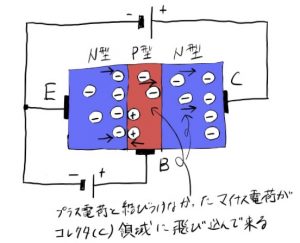

この状態から更にエミッタ側がマイナスになるように、ベース-エミッタ間に電圧を加える。ベース中のプラス電荷はエミッタ側に、エミッタ側のマイナス電荷はベース側に引き寄せられ、それが連続して起こる。

ここで、ベース中のプラス電荷は大変少ないため、エミッタから流れ込んできたマイナス電荷の大部分はプラス電荷と結合する事が出来ない。結合出来なかったマイナス電荷はそのままベースに流れ込んで行き、さらに空乏層も乗り越えてコレクタ領域へと飛び込んでくる。

こうしてコレクタ-エミッタ間に電流が流れる。ベース-エミッタ間に流れる電流に対して、コレクタ-エミッタ間に流れる電流は非常に大きい。よって、ベースに小さな電流を流すことによって、コレクタに大きな電流を流すことが出来る。

これをトランジスタの増幅作用と言う。ベース電流に対して増幅された電流がコレクタに流れるという事である。

更に見方を変えると、コレクタに流れる電流をベース電流で制御している。ベースに小さな電流を流すことでコレクタをON・OFF出来るわけである。

これをトランジスタのスイッチング作用と言う。半導体スイッチとして回路のON・OFFを切り替えることが出来る。