半導体を知ろう

書籍では詳しは触れていないが、これから回路を組むわけだから回路の知識は必要である。回路は主に論理ゲートを使用して作る。論理ゲートはトランジスタやダイオードで出来ている。トランジスタやダイオードは半導体である。

よって、まずは半導体を理解しよう。

半導体とは

半導体とは…読んで字の如く「半分導体」。半分導体というのは半分電気を流すということだ。半分電気を流すというのは「一方向へは電気を流すが、逆方向へは電気を流さない」ということ。

まずこれが、「ダイオード」である。道路の一方通行みたいなものと考えていいかな。

ダイオード

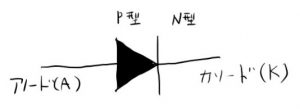

ダイオードとは上で書いたとおり、一方向のみに電気を流すもの。記号で書くと下図の通り。電流はアノード方向からカソード方向に流れる。

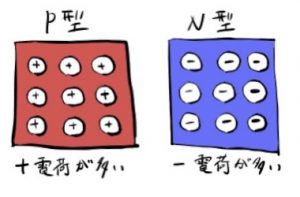

ダイオードは「P型半導体」と「N型半導体」の2種類の半導体を接合してできている。P型はプラス電荷の多い(正確にはマイナス電荷の少ない)半導体で、N型はマイナス電荷の多い半導体である。

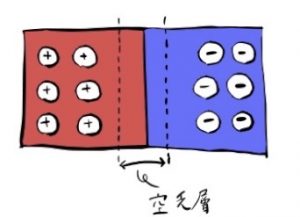

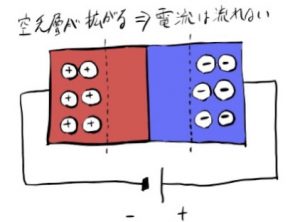

この2つを接合すると、接合面の近くにいるプラスとマイナスが互いを打ち消し、何もない空間「空乏層」が出来る。空乏層が障壁となり電荷は移動出来ないため、接合しただけでは電気は流れない。

ここに外部から電圧を加えるとどうなるか。

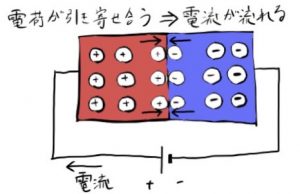

まず、P型にプラス、N型にマイナスになるように電圧を加えると、プラス電荷はN型方向へ、マイナス電荷はP型方向へ移動し互いに結合を繰り返す。

よって電流が流れる。

次に、さっきとは逆方向に電圧を加えるとどうなるか。

プラス電荷はP型方向へ、マイナス電荷はN型方向へ引き寄せられるため、空乏層は更に拡がる。

よって、電流は流れない。

ダイオードはこのように、電圧を掛ける向きによって電流を制御することが出来る。