トランジスタの使い方

前回でトランジスタの原理は分かったが、では実際にどうやって使えば良いのか。今回は使い方を説明する。ざっくりと分かれば良いので細かいことの説明は省くとする。

前回の投稿で、トランジスタには増幅作用とスイッチング作用があると説明したが、今回はこの内のスイッチング作用のみを考える。論理回路では信号増幅は考えないからだ。

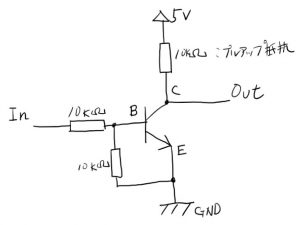

接続方法

スイッチング、名前の通りスイッチである。ON・OFFを制御するもの。トランジスタをスイッチとして使うには以下のように回路を組む。

まずベースに対し直列に抵抗を接続し、更にベース-エミッタ間に並列になるようにもう一つ抵抗を接続する。それぞれの役割はトランジスタ自身を電流制御するためと、ノイズやチャタリングを防ぎ動作を安定させるためだが、詳しく説明すると長くなるため説明は割愛する。次にエミッタを接地する。

更に、ベース側をInput、コレクタ側をOutputとして、Output側をプルアップ抵抗を介して電源に接続する。プルアップ抵抗についても本題から逸れるため説明は割愛する。

スイッチング動作

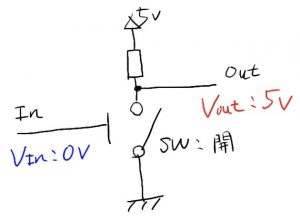

簡略化のためトランジスタの部分を完全にスイッチとして見なしてしまおう。こうすると理解が簡単になる。Inputに電圧を加えない状態ではスイッチが開いていて、Inputに電圧を加えるとスイッチが閉じるといった理解でよい。

Inputに電圧を加えないと… 下図のようになる。スイッチは開いておりOutputは電源の5Vに接続されている。

よって、Inputに0Vを加えるとOutputは5Vとなる。

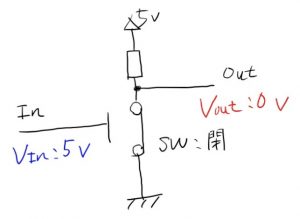

次にInputに電圧を加えた場合を考える。その場合は下図のようになる。スイッチは閉じており、OutputはGND(0V)に接続される。

よって、Inputに5Vを加えるとOutputは0Vとなる。

以上のようにInput電圧を変化させる事で、OutputのON/OFFを制御することが出来る。